発達障害は運動が苦手(発達性協調運動障害)と言われます。人によって違うでしょうが、私も苦手です。体の動かし方が分かりません。体育はずっと2か3でした。

運動が苦手でした。自分が今どう体を動かしているのか分かりませんでした。

でも、私の場合、指先を使う作業は得意なようです。

手芸や塗り絵、工作、楽器演奏は好きでした。吹奏楽部で速い指使いもできてましたし、技術・家庭・美術はずっと4か5でした。

どちらも体を動かすことなのに、この違いはなんだろうなと考えてみました。

私の場合、4つの理由が考えられます。

目で見えない部分が意識できない

手芸や塗り絵は手元の作業なので、目で見ることができます。それに対して、鉄棒やダンスなどは自分の動きを自分で見て確認することができません。

目で見られないと、自分が何をしているのか分からないまま、ただがむしゃらに間違った動きを繰り返すだけになります。自分の悪いところやみんなとの違いが分かりません。

やってるうちにコツをつかむ、なんてことは起こりません。

体の動きが脳にフィードバック(結果を見直して次に生かす)されないのだと思います。

空気が読めない・人の気持ちが分からない

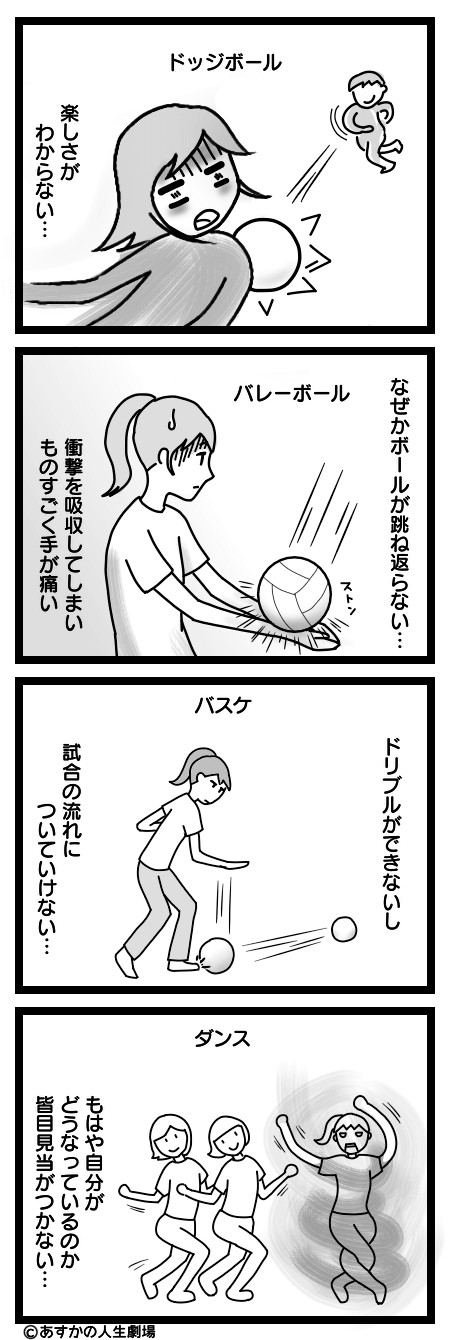

団体の球技が一番苦手です。苦手というか理解不能。

何が面白いのかよく分かりませんでした。

チームの一員としてチームの勝利を目指すという考え方がまずできません。なんのために?なにをやらされてるの?敵や味方の気持ちも分かりません。戦略を組み立てられません。状況に応じた瞬時の判断ができません。

映画の中に迷い込んでしまったかのように、私1人だけあまりにも「個」でした。

斜に構えているわけではないんです。浮かないようにみんなに混ざりたいんです。

サッカーでもバスケでも、ボールが自分のところに来てしまうとどう行動すれば良いのか分からずパニックになりました。何も考えられず、攻めもせず、パスをくれた相手にボールを戻すという意味のない行動。

ワーキングメモリがフリーズして、周りや戦況を見る余裕がないのだと思います。あとは主体性が無さすぎです。自分で進んで行動することができませんでした。

集団の中の歯車である自分がどう動けばいいか、大人になってしばらく揉まれてようやく分かったことです。子供の頃は何も分析できず、ただボーっと自分の無能ぶりを噛み締めているだけでした。

球技の中でも、卓球やバドミントンといった個人競技は比較的得意でした。

理屈が分かるまで体が動かない

車の教習所では、東大生よりもヤンキーのほうが、初期段階の飲み込みが早いそうです。東大生(アスペ率高い)は理屈を理解するまで動けないのに対し、ヤンキーは理屈の前に行動できるからです。

やってるうちに体が覚える派と、先に理屈で納得してから体を動かす派がありますが、私はだんぜん後者です。

私はスポーツテストで「級外」となるくらいボールを投げるのが下手でした。大人になって夫のキャッチボールに付き合ってもやっぱり下手。でも、夫から「手首のスナップ」を教わったら上手く投げられるようになりました。

子どもの頃からスナップという言葉は知っていたし、スナップを使えとも言われていました。でも、具体的にどうやったらいいのか分かりませんでした。

たぶん、世の中のほとんどが「やってるうちに分かる、慣れてくる、上達する」人向けにできています。体育もそう、バイトも仕事もそう。(大企業ならマニュアルがありそうですが)

だから、みんながやらない努力を私はしています。事前に調べる、習ったことを復習して頭に叩き込むなど。こっそりと。みんなと同じやり方ではたぶん一生追いつけません。頭で納得しさえすれば、他の人よりスムーズにできることもあります。

一人で向き合う時間が必要

他人さえいなければ作業に夢中になれます。

手芸も、塗り絵も、工作も、楽器も、一人の世界にこもってできることでした。

一人で集中して、繰り返して、改善点を見つけて、練習して、上達するということが自然にできました。人より上手いかどうかは置いといて。

もしかしたら、ダンスもドリブルもレシーブも、一人で自分のペースで練習していたら上達できたのかもしれません。

さいごに

私の場合、「発達性協調運動障害」というほどのものではないと思います。

体育の時間は、失敗体験の連続で辛かった(というかもう感じないように心を遮断していた)のですが、大人になったら運動がけっこう楽しいです。学校じゃないし誰にも迷惑をかけないから気が楽です。

ウォーキングやジョギングはお金がかからないし、水泳もたまに行くし、ボウリングも下手だけど楽しめるし、スポッチャで色んなスポーツに手を出してみるし、スポーツかどうか微妙ですがビリヤードも好きです。

大人になると体を動かす機会が減りますが、老後のためにも何かしら体を動かしておくことをおすすめします。運動が苦手なら、ヨガでもラジオ体操でも。私は防犯のためにたまに全力で走って逃げる練習をしています。